真土(まつち)峠は待乳峠とも書き、奈良県五條市と和歌山県橋本市との境にある。むかし弘法大師がここを通って高野山へ向かう途中、乳の出ない女性のために膏薬の作り方を教えて救ったと伝わっており、これが待乳峠の呼名の始まりという。また別に弘法大師が泣いている赤子のために杖を地面に立てて乳の色の水を出し、これが始まりという話もある(『和歌山の研究』)。

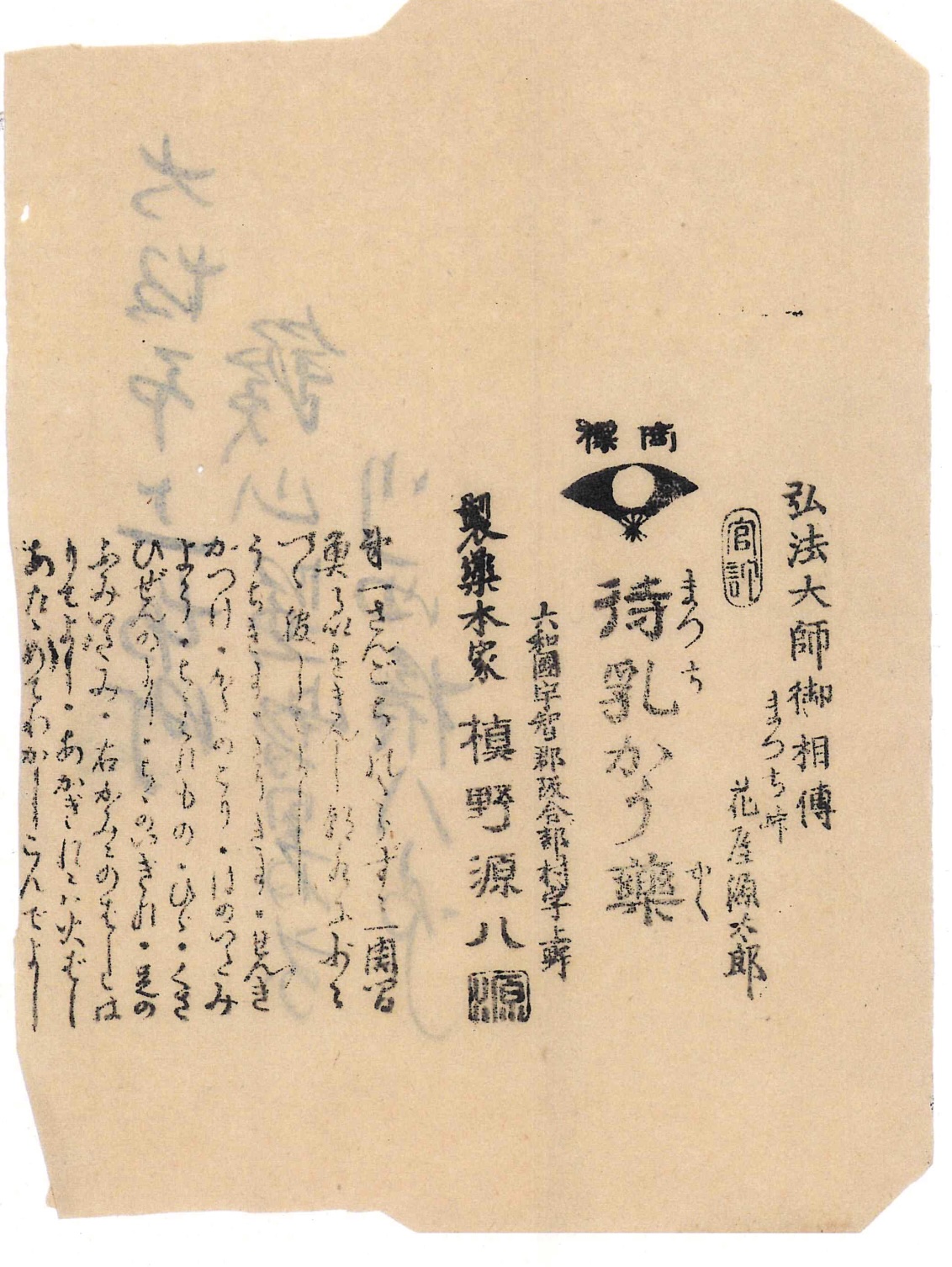

享保19年(1734)の『高野吉野回覧記』には「弘法大師婦人の乳出ざるもののためにこれを製す 今諸病をかねて治する也」と記載されている。この膏薬は待乳山の松の木の脂と菜種油で作られており、腫物を治す黄膏と薬餌である黒膏の2種類があった(『五條市史』)。その処方は峠にあった花屋・中屋・玉屋という旅館に伝わり、秘伝薬として昭和30年代まで花屋で製造販売されていたそうだ。

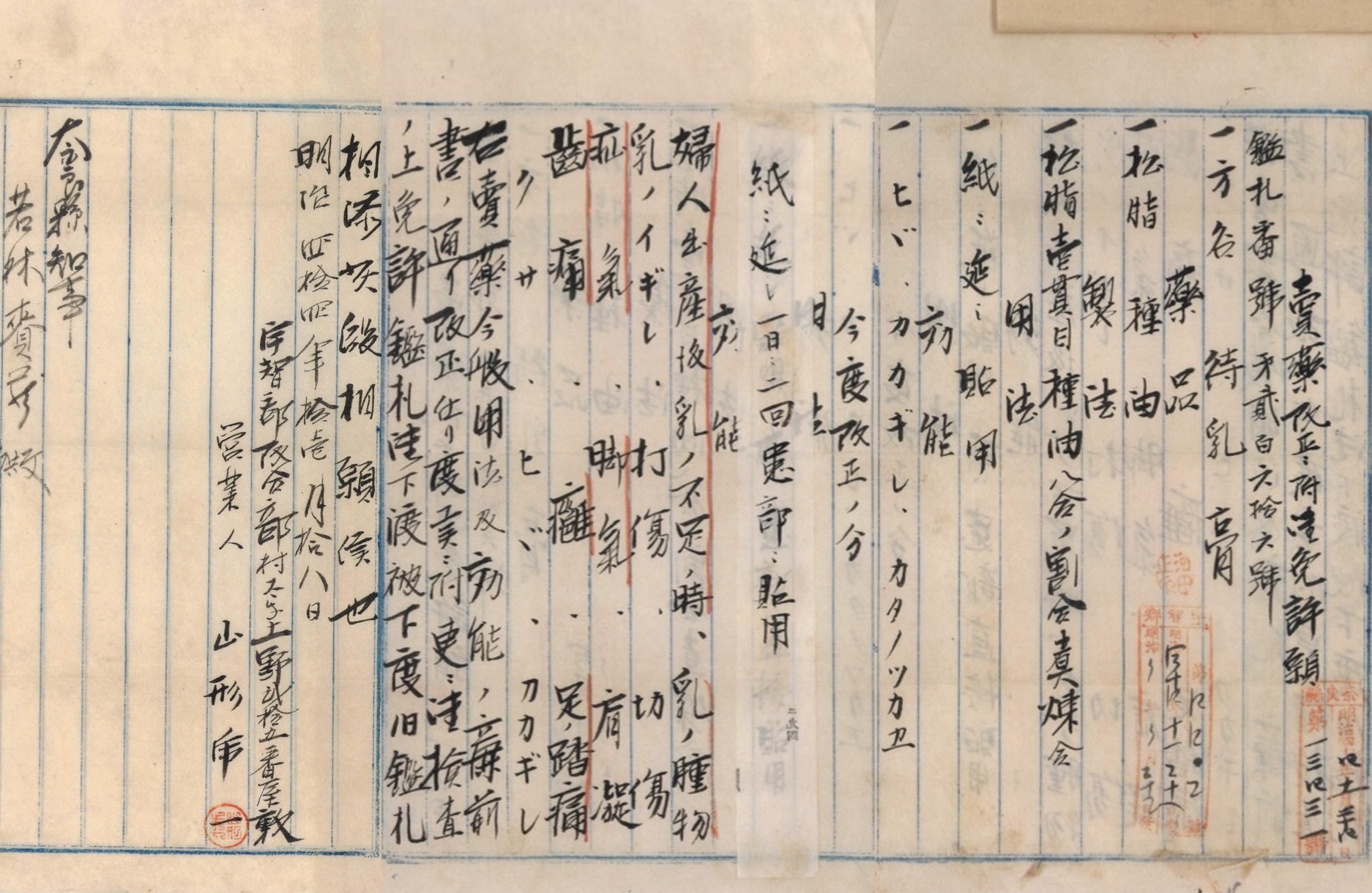

花屋に伝わる明治44年(1911)の奈良県知事宛待乳膏の売薬免許願には、効能の中に出産後の乳の不足・乳腫れも記載されている。前記の弘法大師の話が伝わる井戸は、花屋のそばの山側にあったそうだが、近年になって埋め立てられ残っていないそうだ(2024年1月訪問)。

五條市史調査委員会:五條市史 下巻、五條市史刊行会、1958年、p435、p781〜782

安藤精一:和歌山の研究 第5巻方言・民俗編、清文堂出版、1978年、p159

乾 健治:子供のための大和の伝説(続)、奈良新聞社、1981年、p188〜190

森栗茂一:境界集落の渡世、国立歴史民俗博物館研究報告 第69集、1996年、p227〜239

サイト「奈良観光」 https://urano.org/kankou/gojou/gojou04.html

サイト「柿の木坂の家」http://www.sakaaibe.sakura.ne.jp/kozuke-cho-densyo.html

写真:奥 起久子撮影(2024/1/15)、山形家提供

取材協力:五條市観光振興課